农田面源污染管理要综合考虑土壤氮素的累积和滞后时间,以应对不同气候条件下水体污染的风险。华北农业过量施肥以及污水排放等造成土壤氮素累积的问题较为突出,在极端降水等特定水文条件下土壤累积氮素进入地表水或地下水,使得污染物迁移过程、水体硝酸盐的来源等发生变化,水环境风险的不确定性增加。针对这一问题,中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心王仕琴研究组开展了系统研究。

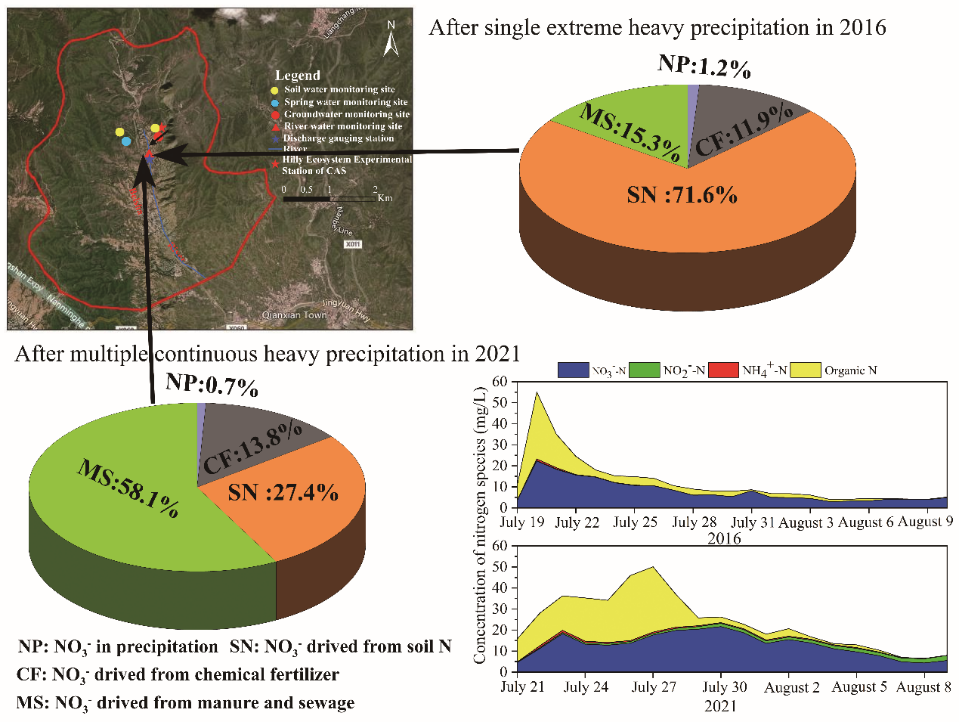

以华北山区补给源区典型流域为例,阐明极端强降水后降水主要以地表径流和土壤快速流的方式补给地表水和地下水,干涸河道产生地表径流,且污染物进入地表水速度快,其中NO3--N、有机氮和总氮在降水2天后迅速达到峰值,NO3-超标率22%;地表水硝酸盐主要来源为有机肥和化肥。多次连续强降水后储存在土壤中的前期降水和强降水以“基质流”方式对地下水持续补给,地下水通过持续出流补给地表水,使得地表及土壤累积污染物持续淋失进入地表水,且出现多个污染峰值、滞后时间长,地表水NO3-超标率60%,有机肥和化肥对地表水硝酸盐贡献率增加。研究以“Rainfall driven nitrate transport in runoff of hilly area by combining time-series monitoring of hydrochemistry and stable isotopes”和“Rainfall intensity affects the recharge mechanisms of groundwater in a headwater basin of the North China plain”和为题分别发表在Journal of Hydrology和Applied Geochemistry 期刊上。郑文波副研究员为第一作者,王仕琴研究员为通讯作者。

以华北山前平原地下水超采区为例,发现地下水硝酸盐来源变化对降水强度的响应机制与上游山区相似,而受山前厚包气带阻滞作用,单次极端强降水后地下水硝酸盐浓度表现出显著滞后效应;连续强降水后,地下水硝酸盐浓度受上游山区侧向和土壤累积氮素垂向淋失的双重影响。极端强降水促进浅层累积的土壤氮(化肥)淋失,连续强降水加速了包气带深层累积的土壤氮(有机肥)向地下水淋失。研究以“Variation of nitrate sources affected by precipitation with different intensities in groundwater in the piedmont plain area of alluvial-pluvial fan”为题发表在Journal of Environmental Management 期刊上,硕士毕业生孙和平和郑文波副研究员为论文共同第一作者,王仕琴研究员为通讯作者。

以上研究结果从环境变化的角度对华北季风区农田面源对地表水/地下水硝酸盐污染风险的影响提供了新的认识,对华北农区面源污染防控和水质管理具有重要意义。

极端降水和连续强降水事件下华北平原补给源区地表水硝酸盐浓度和来源变化概念图