金属抗性系统是生命应对地球化学变迁的古老工具。基于此开发的基因工程材料已成功用于污染修复及材料合成,展现了从基础研究到生态应用的巨大潜力。近日,中国科学院遗传发育所农业资源研究中心李小方研究团队以“Unraveling the genetic basis of microbial metal resistance: shift from Mendelian to systems biology”为题,在环境领域期刊《Journal of Hazard Materials》发表长综述论文,系统梳理了微生物对重金属抗性机制研究的百年演进史,并揭示了现代组学技术如何推动该领域从单一基因研究迈向全局性系统生物学视角。

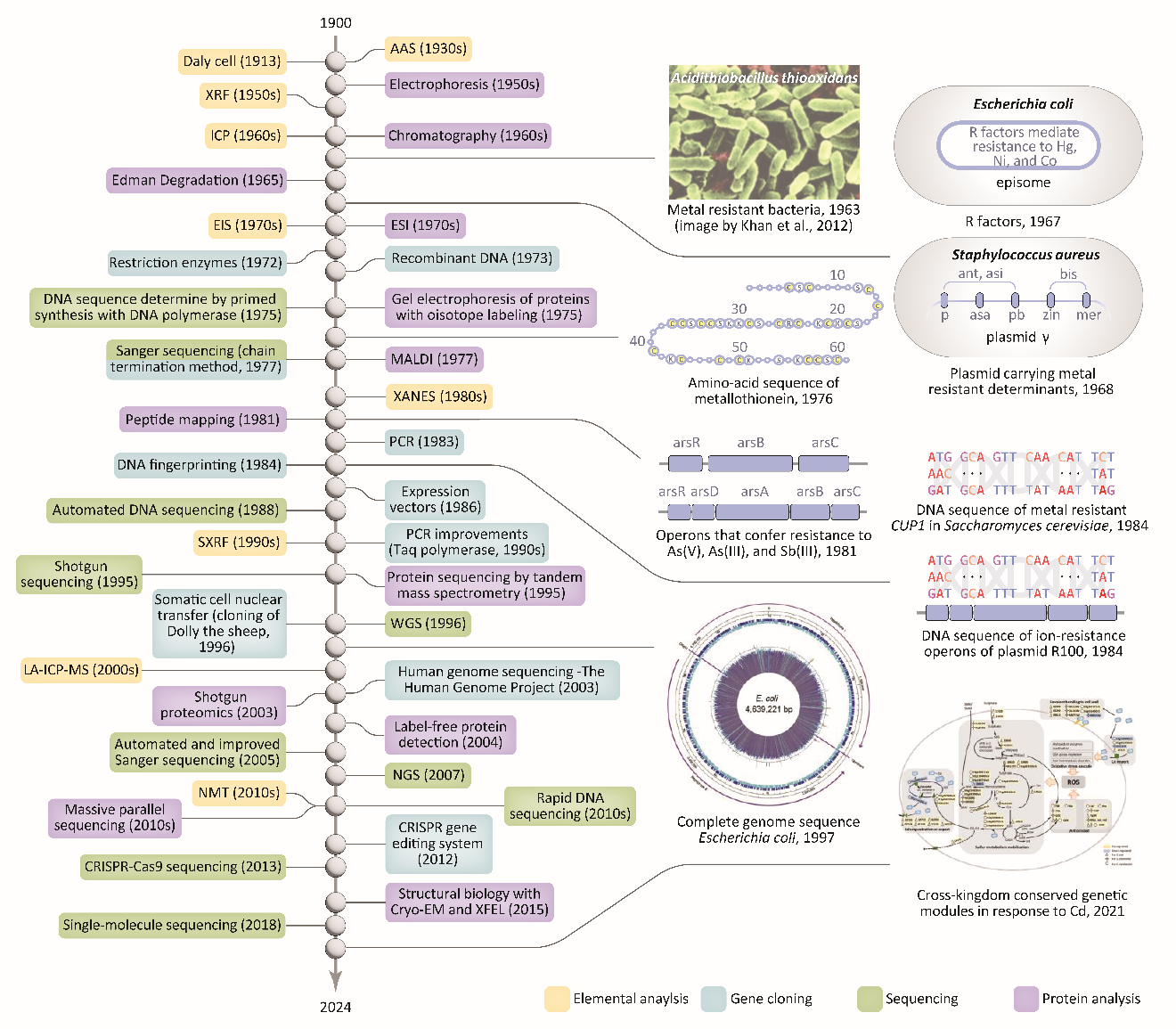

论文以铜、镉、汞等八大重金属为重点,通过多条叙事脉络将百年研究历史划分为三个关键里程碑:20世纪70年代的质粒介导抗性基因发现、90年代抗性操纵子基因解码以及近年来的系统生物学整合研究。早期研究基于孟德尔遗传框架,聚焦质粒编码的单基因或操纵子,揭示了微生物通过外排泵与还原酶的协同作用实现金属解毒。2010年后,随着全基因组测序与多组学技术的爆发,研究进入系统生物学阶段——科学家发现微生物金属抗性实为多层次网络的动态响应:染色体编码的非特异性基因、硫代谢通路、细胞壁重塑机制及抗氧化反应协同发挥作用,其抗性为“系统涌现属性”而非单一基因主导。更引人注目的是,研究揭示了抗性基因在生物圈中的广泛分布特性与进化保守特性。未来需结合自适应进化与深度学习,解析基因间互作网络的动态调控规律,为设计金属响应型合成微生物提供新的策略。

李小方研究员为论文的第一作者,郑鑫博士与韩国汉阳大学Byong-Hun Jeon教授为论文通讯作者。该研究获得国家自然科学基金(U21A2024、32250015)和韩国能源技术评估计划署等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138350

多领域科学方法与微生物金属抗性研究的百年协同演进