青藏高原有“亚洲水塔”之称,是亚洲主要大江大河的发源地。精确估算该地区的降水量及变化趋势对亚洲水资源可持续利用和维护区域生态安全至关重要。然而,受复杂地形的影响,青藏高原气象站点稀疏、实测降水资料严重缺乏,且现有观测数据普遍存在系统性低估偏差,直接对比分析降水实测数据与产品数据的统计指标结果得出的结论存在较大的不确定性。

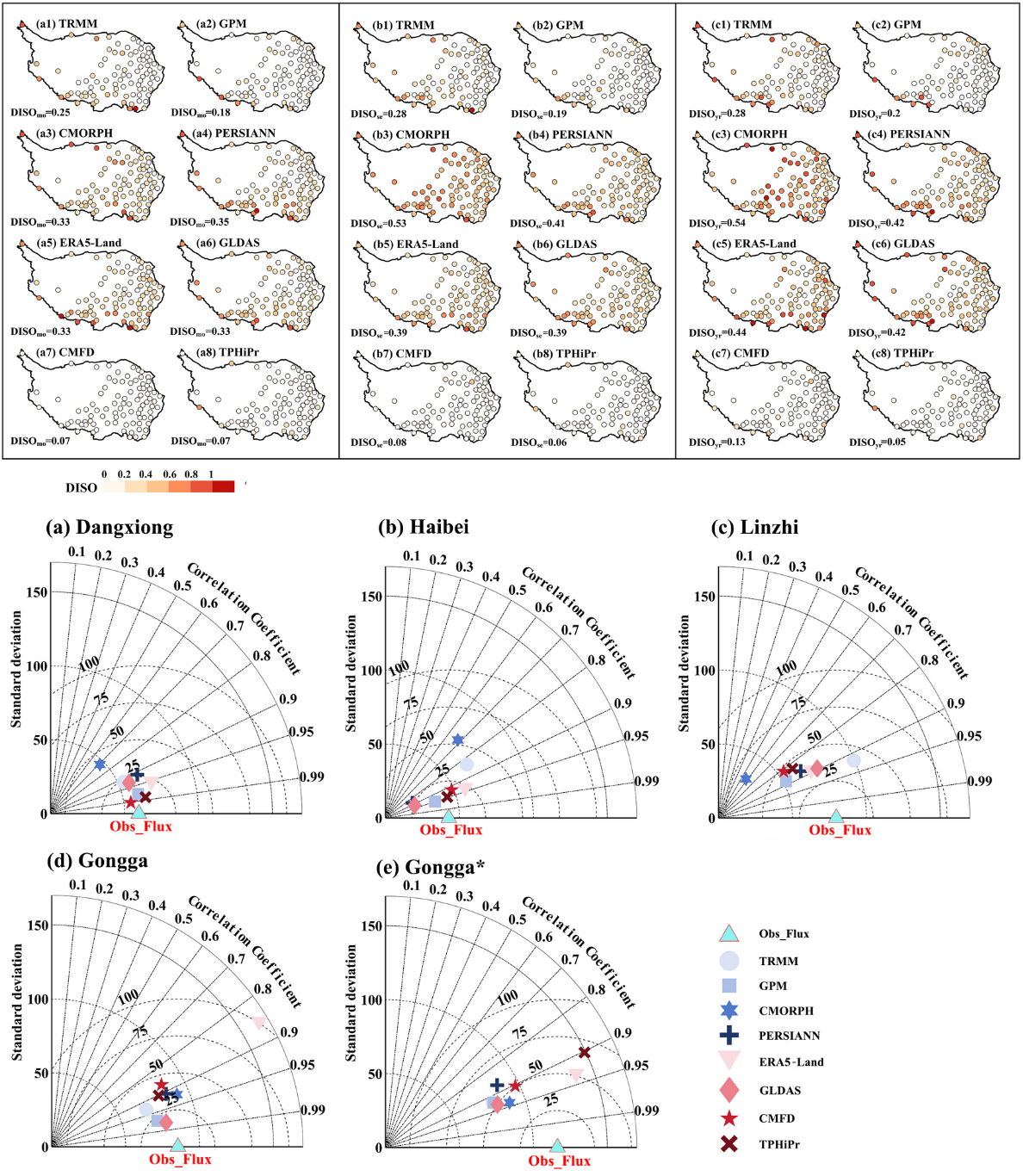

中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心沈彦军研究组,利用87个气象站和5个通量站的降水观测资料,对8套降水产品(基于卫星的数据集:TRMM、GPM、CMORPH和PERSIANN;基于再分析的数据集:ERA5-Land、GLDAS、CMFD和TPHiPr),研究针对气象站点降水观测值偏低的问题,在考虑风速和温度的影响下,对青藏高原地区气象站点的降水观测值进行了偏差校正,以改善降水值被低估情况。基于偏差校正后的降水实测数据,研究评估了降水产品的多维适用性,时间尺度包括月、季节和年;空间尺度涵盖气象站点、通量站点以及格点。评估方法包括统计指标计算、泰勒图和广义三角帽方法,研究过程使用DISO指数综合量化降水产品在不同时空的评估结果。研究表明,TPHiPr在青藏高原地区表现出优越的性能,对降水数值的估计具有较高的稳定性。CMFD仅次于TPHiPr,整体表现较稳定, GPM在通量站评估(DISO=0.24)和网格不确定性方面(DISO=0.08)具有优势。相比之下,CMORPH、PERSIANN、ERA5-Land和GLDAS表现出显著的偏差。这项多维度长时序降水产品的综合评估研究,解析了不同降水产品在青藏高原地区的优势和局限,对基于特定研究需求和时空尺度的降水数据集的选择或融合具有重要的实践指导价值。

上述研究以“Multidimensional evaluation of satellite-based and reanalysis-based precipitation datasets in the Tibetan Plateau”为题发表在《Journal of Hydrology》期刊上。硕士生成远湲和助理研究员张晓龙为共同第一作者,沈彦军研究员为通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划项目(No.2021YFE0100700)、国家自然科学基金项目(No.42230508、42041007-02)以及第三次新疆综合科学考察计划(No.2022Xjkk0100)的联合资助。

全文链接:Cheng,Y.,Zhang,X.,Wang,K.,Zhang,Y.,Guo,Y.,Shen,Y-J.,Multidimensional evaluation of satellite-based and reanalysis-based precipitation datasets in the Tibetan Plateau,Journal of Hydrology (2025),doi: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.133364

基于站点的降水产品评估结果