小麦是我国北方地区主要粮食作物,其生产面临严重水资源短缺问题,高水效小麦品种选育对保障我国粮食安全具有重要意义。尽管小麦品种更替过程中产量和水分生产力持续提高,但在品种选择过程中,影响高水效性的关键性状、根冠特征及其与产量和水分生产力的协同调控机制并不清楚。

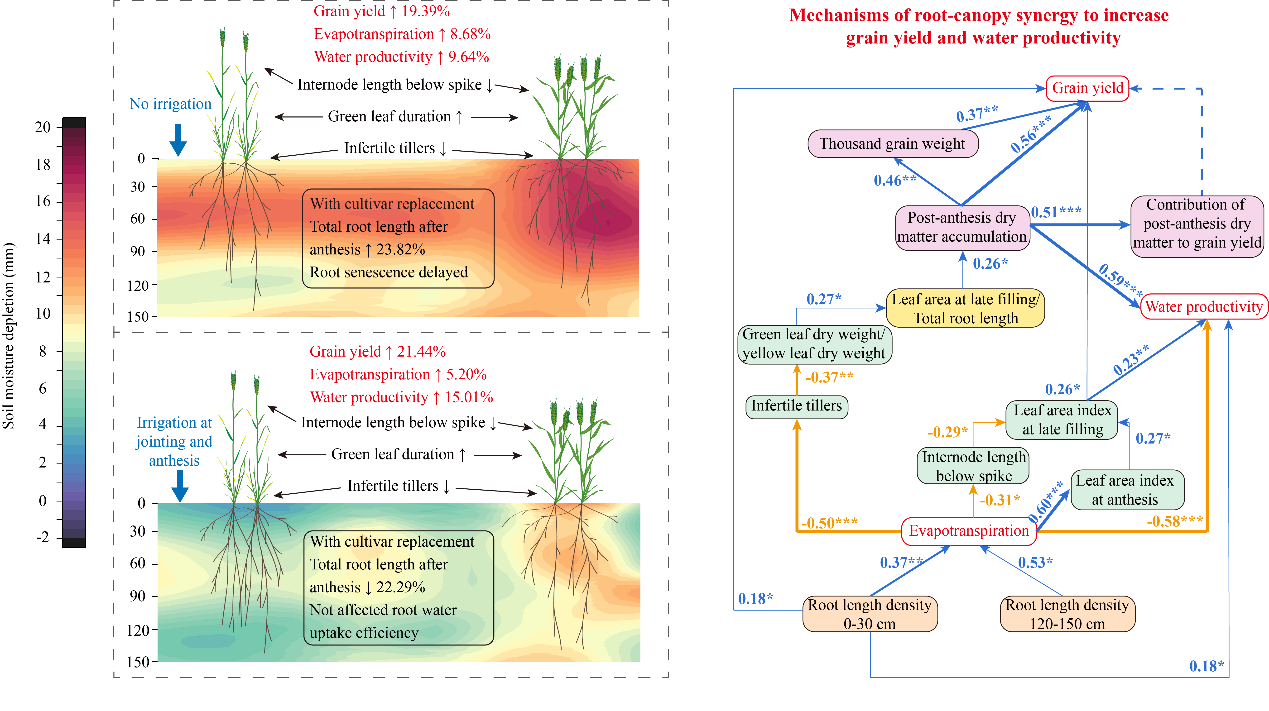

中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心董宝娣研究组,通过不同水分梯度田间试验研究发现,在1970-2010年代的小麦品种更替中,新品种表现出显著的生理形态改良特征:(1)叶面积指数增加了70.05–117.96%,花后干物质积累量增加了32.61–44.70%;(2)绿叶与黄叶干重比值增加了30.77–105.12%;(3)在干旱年或正常年份,表层根系延迟衰老,花后总根长增加0.73-23.82%;(4)灌浆后期叶面积与总根长比值显著增加。结果表明,新品种(JM 585、JM 518和JM 325)通过增强根系自调节能力、降低株高、缩短穗下节间长度、减少无效分蘖,同时提高花后叶面积指数并延长持绿期,实现了根系与冠层的高效协同,提高了产量和水分利用效率。这项研究阐明了小麦品种更替过程中根冠协同进化规律及其对产量和水分生产力的调控机制,为培育高水效小麦新品种提供了重要理论依据。

研究结果以Newer wheat cultivars achieved greater yield and water productivity through root and canopy synergies in the North China Plain为题发表在《Field Crops Research》期刊上,硕士研究生付叶涵为第一作者,董宝娣研究员和广西大学杨红助理教授为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划(2022YFD1900703);中央引导地方科技发展资金项目(246Z6404G);中国博士后科学基金项目(2023M740787);河北省重点研发计划(22326417D);以及河北省自然科学基金(C2022503012)的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.fcr.2025.109880

新育成小麦品种根冠协同提升产量和水分生产力的机制